研读作文题、熟读好作文

(代前言)

上海中考作文写什么、怎么写,大家都很关心,尤其是考生和

他们的家长,但大多感到无从着手。其实,有一个简单而有效的办

法,就是对上海近年的中考作文题进行一番认真的研读,对上海近

年的优秀中考作文进行一番认真的熟读。

研读作文题

研读作文题,是为了了解上海中考作文写什么。

我们先看一下最近十年的上海中考作文题:

2014 年 这里也有乐趣

2015 年 不止一次,我努力尝试

2016 年 没想到,真没想到

2017 年 就这样,埋下一颗种子

2018 年 真的不容易

2019 年 这事,真带劲

2020 年 有一种甜

2021 年 比看上去更有意思

2022 年 这不过是个开场

2023 年 会心之乐

自2021 年起,上海中考作文采用“提示语+作文题”的形式。2024 年作文“我也是个取水人”,同样也采用了“提示语+作文题”的形式。

仔细分析这些年的上海中考作文题,我们首先可以得到这样的启示:上海的中考作文题注重表达自我,侧重表现个人生活、经历、情感(亲情、师生情、友情、对自然的热爱之情等),似乎在刻意地回避当年的社会热

点。大家记忆犹新的是:2020 年到2022 年新冠肺炎疫情的反复,使其中两年的上海中考都推迟了不少时间,但这三年的作文题分别是“有一种甜”“比看上去更有意

思”和“这不过是个开场”,并没有要求直接反映防疫抗疫的生活。这样的命题特点,一方面是为了防止社会上部分老师、家长、考生的猜题、押题,另一方面也确实符合

写作的基本规律。“回避当年的社会热点”,实际上是上海中考作文命题的原则之一。前几年也是如此:1997 年香港回归,当年的作文题是“良师”;2008 年“5·12”四川

汶川大地震,8 月份北京奥运会,当年的作文题是“我眼中的色彩”;2010 年上海成功举办世博会,当年的作文题是“黑板上的记忆”。当然,这并不是说,初中生可以不

关注社会、不关注身边的人和事,作文内容不能反映社会热点。恰恰相反,初中生应该关心社会、关心时政,而且这些题目也完全可以反映当年的社会热点。2008 年确

实有一些学生根据地震灾区出现的军人的橄榄绿军服、医务工作者的白大褂、蓝色或橙色的简易帐篷等,写出了“我眼中的色彩”。2020 年、2022 年也确实有学生成为

防疫抗疫志愿者,写出了独特的“有一种甜”,认为“这不过是个开场”。但是,这也不是说,上海中考作文必须写社会热点,写重大事件。上海中考作文的这种命题原则,

实际上在提醒考生,中考作文的取材,社会热点只能作为其中一个方面,初中生更应该关心自身的成长。总之,上海的中考作文题目,在“写什么”方面给我们的启示是:

可以写社会热点,但不是必须写社会热点。学生所写的内容,必须是自己熟悉的材料。

研读上海这十年的中考作文题,我们还可以得到这样的启示:不同的题目,可以运用不同的材料;同一个题目,不同的作者可以写出不同主题的文章。但是这些题目的主题导向却是非常明确的,那就是必须积极向上。具体一点说,主要体现为两大

方面:一是表现“我”的精神成长,即反映“我”在思想、学习、交往、课余生活等方面的发展和成长;二是反映身边的人对“我”的积极影响,即反映“身边的人”促使“我”

在思想、学习等方面有所提高或进步。

这样的文章有一个显著特点,就是文章末尾处的“我”相对文章开头时的“我”,至少在某一方面,要有所提高或进步。

具体地说,考生可以通过一件具体的事情表现“我”逐步得到磨炼并日益成熟;可以描绘“我”在学习或生活中战胜挫折并获得成功;可以介绍“我”在业余生活中

的爱好,写出“我”投身其中并获得教益;也可以通过写身边的人对“我”的积极影响,如在家庭中与父母、祖父母的相处,在学校与老师、同学的交往,在社会上看到、听到、

遇到的新人新事,表现出“我”由于这些“身边的人”的影响而发生积极向上的变化,体现出“我”精神世界的提升。

研读上海这十年的中考作文题,我们最后可以得到这样的启示:上海中考作文的内容主要取自“我”的成长经历、“我”的所见所闻以及“我”身边的人和事,通过这

些内容来表现“我”对生活、对社会、对人生、对自身的认识和理解。把握了这两个方面,也就基本上把握了上海中考作文的重点内容。

上海这十年的中考作文题,注重“自我”,以考生自我为中心;注重考生自我情感的诉求、精神的成长;强调考生自我的感受;侧重考生的成长体验,引导考生关注

生活与自身成长;强调精神成长的意蕴,突出对生活意义的理解和精神成长的过程。简单一些说,就是中考作文要表现“我”的精神成长或身边的人对“我”的积极影响。

每道中考作文题都能激发出每个考生跃跃欲试的写作激情,有利于他们的临场发挥。

因此,最近这十年的上海中考作文题,具有三个特点:一是贴近考生的生活实际与思想实际,确实让考生有话可说、有事可记、有情可抒,可以真实反映自己的思想、

学习、心理的诉求等;二是具有积极向上、充分展示当今社会正能量的思想导向,对处于人生“转型期”的考生有着健康、阳光的启示引导作用;三是可以启发考生大胆

说真话、说心里话,表达内心深处萌发的种种情感、期盼、理想、追求,乃至曾经的心理纠结、迷茫、困惑……给自己一个心理释放的机会,让心里话自然流淌。

熟读好作文

熟读好作文,是为了了解上海中考作文怎么写。

了解了上海中考作文写什么后,还要阅读一定量的上海最近几年的中考优秀作文,对其“模样”有所了解,对上海中考作文怎么写真正了然于心。古代文学家刘勰说:

“操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”“晓声”“识器”是大家都想达到的境界,但是没有“操千曲”“观千剑”的经历,又如何“晓声”,如何“识器”呢?

俗话说:“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。”这句话,对于考生的写作,很有启发意义。一个真正能熟读唐诗三百首的人,必然会对诗词有深刻的理解;有了深

刻的理解,自然会模仿乃至写出诗词,并且会越写越好。同样,一个熟读了一定量的优秀中考作文的人,对中考作文怎么写也一定会有深刻的理解,通过一定的练习,也

就自然能写出优秀的中考作文。

通过阅读最近这十年的上海中考优秀作文,我们可以得到这样的启示:优秀的上海中考作文,通常就是作者要能把自己的独特经历或知道的事情告诉读者,而作

者之所以要把这些告诉读者,是因为他对这件事有感触、有感悟。既然如此,这种优秀的中考作文通常有两个方面的内容:一个是作者经历过或知道的这件事的过程(起

因、经过、结果),另一个是作者从这件事情中得到的感悟,包括体验和收获,也就是文章的中心思想。如果看得再仔细一些,我们就可发现,这些优秀的上海中考作文一

般由两个部分构成:一个部分是记叙事情的经过,约占全文篇幅的90%— 95%;另一个部分是表达自己的感悟,就是对文中所叙的事情有所感触而领悟到的某种道理、

某种哲理、某种诗化了的思想,就是作者自己的感受与领悟,约占全文篇幅的5%—10%。也就是说,作者对这件事的感悟在文中只占一小部分。

古人早就提出:文章当讲究“言之有物”。从某种意义上说,“物”就是指写作的内容。在阅卷现场,有的文章会让阅卷者眼前一亮,精神为之一振。究其原因主要在

于内容的新颖,有看头。那种老生常谈的文章,即便是文字再华美,结构再精巧,也不过是“新瓶装旧酒”,读完之后,有种似曾相识、怅然若失的感觉。要知道,一篇优

秀的文章并不是考场上用几十分钟的时间完成的,而是考生长时间努力的呈现。这样的学生必定有观察生活、感受生活、思考生活的习惯,并随时记录自己的所见、所

闻、所感、所思,表达自己的真情实感。考生如此不间断的训练,才能在考场上有出色的发挥。唐代诗人贾岛曾有首诗:“十年磨一剑,霜刃未尝试。今日把示君,谁有

不平事?”诗情豪迈,十年一剑,自信能所向披靡。古语说得好:“养兵千日,用在一时。”写作之所以会被一些学生视作畏途,重要的原因就在于“养”的功夫不够。在

写作上,无论是急于求成还是临时抱佛脚,都是不可取的。

上海中考作文,无论写什么题目,实际上都把反映“我”的思想和认识上的提高作为考场作文的重要材料,也就是说,上海中考作文的材料就是写“我”。把握了这

样的材料,也就基本上把握了中考作文的重点内容。打个比方,上海中考作文的材料是以“我”为圆心,以“我”的活动为半径,画一个圆,在这个圆里选择写作材料,

一般都能满足中考作文的需要。具体可以从自己的学习生活(文化学习和业余爱好)、家庭生活、学校生活、社交生活等四个方面(包括必要的某些方面的交叉)选取相关材

料。当然,这四个方面在一篇文章中既不可能全部写到,也不应机械割裂,只要集中某一点选取独特的材料就可以。

材料可以反映学习生活或业余生活中的挫折、困难、成功、喜悦,表现忧虑和欢乐、失误和成功、过程和结果,用以体现自己的精神成长。比如“我”如何经过努力,

解决生活中的难题;如何经过努力,克服学习上遇到的困难、战胜突如其来的挫折;如何提高自己的认识、纠正自己错误的观念;如何在实践中明白某一人生哲理;如何

调解“我”与他人以及他人与他人的矛盾;如何钟情有益的业余爱好并获得独特的感受……但由于初中生的生活大体相似,因此写文化学习要特别注意避开司空见惯的

素材,同中求异,选取富有个性的材料。在表现这类材料时,不能仅仅写出项目名称和学习过程,而要着重写出自己的真切体验和心灵感受,以表现“我”的精神成长的

基本主题。

家庭是学生成长的第一所学校,是学生生活的主要场所,父母是学生的第一任老师。在家庭中,孩子享受着父母的呵护和照顾,承受着父母的鞭策和希冀。父母栉

风沐雨忙于生计,含辛茹苦支撑家庭,祖辈发挥余热关爱儿孙,家人之间互相体贴共渡难关……这些天天发生的事情,正是演绎亲情最动人的乐章,当然也是写作的好材

料。考生可以写“我”如何理解父母对自己的关爱,如何理解祖辈的一些做法,如何在家庭中发挥自己的作用,如何与家人一起克服暂时的困难……

写校园生活、写老师、写同学,也成了中考作文的又一主要内容。老师播种着春天的希望,希冀着秋天的收获。老师和学生,不仅是教学活动的双方,更应是亲密的

朋友。老师和学生之间的交往,是一曲爱的颂歌,洋溢着浓浓的慈爱深情。老师的辛劳,饱含着爱的奉献;在我们从幼稚走向成熟,从对社会的懵懂走向渐趋了解的路

上,老师用生命的火炬为我们开道;那些严厉掩盖下的关爱,疲惫面容后的赤诚,忙碌身影里的苦涩以及对学生的教育、帮助和至真至诚的情意,都应该成为学生写作

的好素材。

学生的生活中,更缺不了同学之间的友情。有人说,同窗之间的情谊是人生最持久、最珍贵、最纯洁的情感。同学之间的竞争和合作,好友之间误会的产生和消除,

异性之间的正常交往,每天都演绎着生动的、多姿多彩的故事,这些都是写作的好素材。记录同学间的交往、友情,反映同学的精神风貌,是作文中的一大内容。

一个人在成长过程中,要不断地与他人交往,与社会交往,在交往中熟悉社会、了解社会,并不断地学习优秀的思想文化,逐步成为一个融入社会的成熟的人。在

中考作文中,反映社会交往中的经历和感触的内容占有颇为重要的地位。“我”如何与左邻右舍的大爷大婶、商店的营业员、个体小摊主、出租车司机乃至街头陌生人接

触交往,又如何在交往中获得一定的收获……有许多题目,似乎没有硬性规定写社会交往中的事,但如果能拓宽视野,把视点定格在社会这一层面上,也许能收到意想不

到的效果。社交中的人与事,往往只是“一面之交”,时间短暂但印象深刻,叙写时要注意写出其中的特色。

中考优秀作文是同龄人的作品,考生阅读自有一种亲切感、亲近感,更容易接受,更容易同化。

熟读,是一种熏陶,是一种积累。读得多了,读得熟了,就一定会在理解能力、表达能力等方面有长足进步。

熟读可以积累写作素材。对于中学生来说,积累写作素材除了要靠自己的生活,还有一个极为有效的手段,那便是熟读上品的文章,从他人的佳作中得到启示。

熟读可以培养良好的语感。语感是人们对语言文字的理解、使用习惯的直观反映,即通过直觉,对语言的想象、领悟和概括的一种较为复杂的心理现象,它与人的

其他技能、技巧形成的规律一样,都是经过后天循序渐进的培养而形成的。由此可见,阅读他人的佳作,也可以逐步形成正确的语感。怎样遣词造句,怎样布局谋篇,怎样

铺垫照应,怎样起承转合,都可以从他人的佳作中得到启示。熟读他人的佳作,可以直接影响学生对语言文字的理解与运用,最终影响语言能力的发展。

通过研读上海近十年中考作文题,了解上海中考作文写什么;熟读上海近十年的中考优秀作文,了解上海中考作文怎么写,考生对上海中考作文就心中有底了,就可

以充分挖掘自己的生活经历,学习佳作中的成功之处,搜集与自己相关的习作,整理自己写过的作文,创作、修改或完善自己感到满意的习作,在考场上就能有把握地从

容应对各种题目,写出优质的作文。

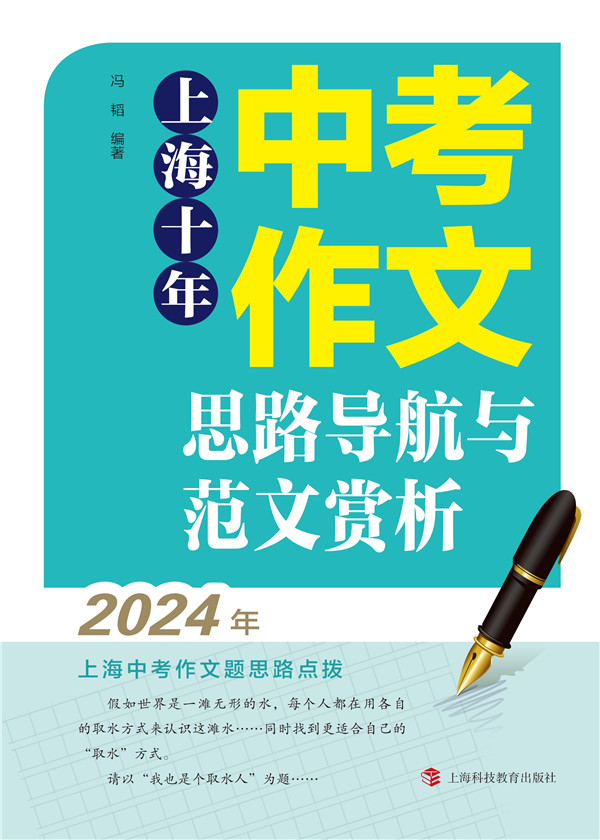

2014 年: 这里也有乐趣 / 1

2015 年: 不止一次,我努力尝试 / 25

2016 年: 没想到,真没想到 / 50

2017 年: 就这样,埋下一颗种子 / 76

2018 年: 真的不容易 / 102

2019 年: 这事,真带劲 / 130

2020 年: 有一种甜 / 155

2021 年: 比看上去更有意思 / 180

2022 年: 这不过是个开场 / 206

2023 年: 会心之乐 / 235

附: 2024 年上海中考作文题思路点拨 / 262

¥ 88.00

¥ 64.00

¥ 45.00

¥ 45.00

¥ 98.00

¥ 72.00