对本书的评价

◇

常言道:生命会改变环境。但读过《雕刻地球的生命》后,更准确的说法似乎是:生存改变了环境。这在恐龙时代如此,如今亦然。本书以及更广泛的化石足迹学的核心要义在于,地质学与生物学不可分割。当下流行文化中的一个普遍主题是:所有生命都是相互关联的。然而,作者暗示的远不止于此——不仅生物有机体之间相互依存,地球的地质和化学系统也同样彼此关联。

———尤金妮亚·博恩(Eugenia Bone),

《华尔街日报》(Wall Street Journal)

◇

从火山旁挖掘洞穴的大象,到海洋中分解岩石的细菌,形形色色的生命体以各自的方式打碎、刮擦并塑造我们的星球。生物侵蚀是一个独特的科学领域,涵盖古生物学、生物学和地质学,同时见证了生命如何适应变化,尤其与当前人类世时代密切相关。

——《书商》(Bookseller)杂志

◇

本书涉及大量化石足迹学内容,即对痕迹、洞穴、孔洞等遗迹化石的研究。作者描述了螺如何钻孔攻击猎物、松甲虫如何啃食树木、水獭如何使用岩石作为工具砸开蛤蜊壳,以及魟如何喷射高压水流以暴露藏在沉积物中的猎物。全书文字机智风趣,内容翔实(如海狸的牙齿因含铁元素而得到强化),并穿插了丰富的文化引用,涵盖电影《侏罗纪公园》(Jurassic Park)、《异形》(Alien)和《大白鲨》(Jaws),以及作家埃斯库罗斯(Aeschylus)和洛夫克拉夫特(H. P. Lovecraft),甚至电视剧《房屋猎人》(House Hunters)和《绝命毒师》(Breaking Bad)。作者巧妙地融合地质学、生物学和古生物学,描绘了一幅独特且引人入胜的地球环境变革者画像。

——《书单》(Booklist)杂志

◇

本书机智幽默与学术深度并存,作者将一个看似枯燥的主题——各个物种如何在岩石、骨头、木材上钻孔——转化为一部壮丽的演化史诗。本书既有趣又易读,同时学术性十足。作者是当今最杰出的古生物学普及者之一,也是我最钟爱的科普作家之一。

——史蒂夫·布鲁萨特(Steve Brusatte),

爱丁堡大学教授、古生物学家,

《恐龙的兴衰》(The Rise and Fall of the Dinosaurs)的作者

◇

一本真正独树一帜的佳作。作者是世界顶级的遗迹化石专家之一,其在该领域的毕生研究经验展现得淋漓尽致。本书提供了一流的科学信息,极具启发性。作者驾驭文字的能力更难能可贵,叙述如散文般优美,文笔富有新意,娓娓道来,幽默风趣,令人着迷。

——约翰·A. 朗(John A. Long),

《鱼类的崛起》(The Rise of Fishes)的作者

内容提要

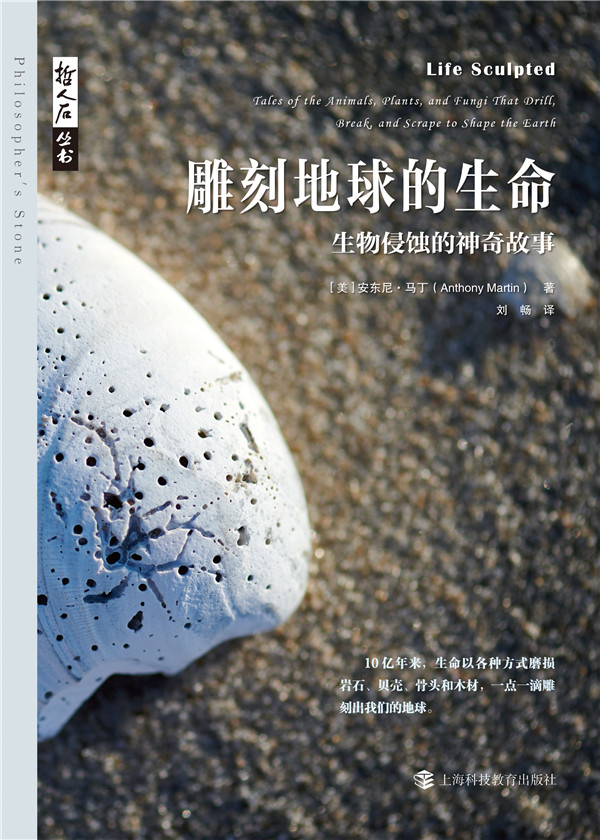

本书带领我们认识那些以挖掘、咀嚼和钻孔等方式重塑地球的生命体。著名的科普作家、古生物学家安东尼·马丁通过追踪地衣、海绵、蠕虫、蛤蜊、螺、章鱼、藤壶、海胆、白蚁、甲虫、鱼类、恐龙、鳄鱼、鸟类、大象乃至人类留下的痕迹,揭示了生物侵蚀如何随着生命之树的演化而扩展,成为生态系统运作的重要组成部分,并不断重塑地球的面貌。凭借广博的学识和不乏奇思妙想的幽默感,作者利用古生物学、生物学和地质学知识解释了生物侵蚀的惊人力量,促使我们深入思考生物侵蚀的过去和现在,并探讨对这种生物行为的深入了解如何帮助我们应对地球未来的气候变化。

作者简介

安东尼·马丁(Anthony Martin),埃默里大学环境科学系教授,讲授地质学、古生物学和环境科学课程长达30多年,研究专长为化石足迹学,即研究生物活动留下的现代和古代痕迹(包括足迹、钻孔、洞穴等)的科学。他是已知首个“穴居行为”恐龙的共同发现者,著有《没有骨头的恐龙》(Dinosaurs Without Bones)、《地下的演化》(The Evolution Underground)等。

001 — 序言

004 — 第一章 生物钻孔的历史

013 — 第二章 生命虽小,减损不少

031 — 第三章 岩石,你的名字叫作泥

057 — 第四章 你的海滩,是鹦嘴鱼的粪便制成的

072 — 第五章 适合珠宝的死亡钻孔

097 — 第六章 狂热的贝壳粉碎者

125 — 第七章 在家里当木工

156 — 第八章 漂流木和木质基底

178 — 第九章 深海的食骨者

200 — 第十章 更多的骸骨可供挑选

236 — 第十一章 钻孔最大且最多的动物

256 — 致谢

260 — 注释

308 — 参考文献

¥ 88.00

¥ 64.00

¥ 45.00

¥ 45.00

¥ 98.00

¥ 72.00